| この美しいダレルのフォームを見て下さい。すでに多くのアーチャーの頭の中に彼のフォームは当たり前のように刻み込まれているので、今さら感動することはないかもしれません。しかし、彼が世界に登場した時、それは変形射形であり異端でした。当然基本はジョン・ウィリアムスやハーディー・ワードの「正十字」だったのです。それが今ではウィリアムスやワードがクラシックフォームあるいはオールドスタイルと呼ばれるに至り、それに対するダレルのニューアーチェリーがすでにスタンダードなフォームとして定着しています。 |

|

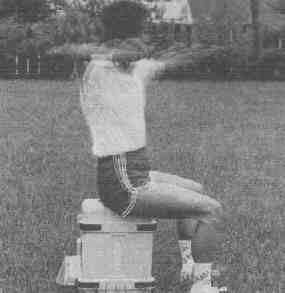

| 1980年全米選手権(90m)。フルドローでは両肩を結んだ線はゴールドを指す。矢と胸は平行になる感じでエイミングは行われる。 |

| では、今一度この写真を見てください。ダレルはデビュー当初からオープンスタンス、それもストレートに対し45度以上にスタンスを開いて立っています。ではその彼の上半身の写真を見て、オープンスタンスと気付く初心者はどれくらいいるでしょうか。このことはダレル以上にスタンスをオープンにとっているマッキニーに対しても同じことがいえます。腰から上(上半身)を見る限りではダレルもマッキニーも、ワードやウィリアムスとなんら変わることのない正十字であるということです。 |

|

|

| グリップのピボットポイント(一番深い位置)とアンカーポイント、そして引き手の肘の先端のこの3つの点をフルドロー時に一直線上に置くことを「矢筋を通す」といいます。これが正十字の上半身におけるひとつの基本とされるわけですが、どうしてか分かりますか。それを知るには逆に引き手の肘が前に出た「引き手の甘い」状態や、押し手の肩が外に出た「肩が逃げた」といった、先の3点で作られる「三角形の大きい」状態を考えると理解出来ます。同じ強さの弓を引く時、3点が一直線上にあるより三角形が大きい方が早く震え出すます。これは腕立て伏せ(プッシュアップ)といったトレーニング種目のアップとダウンの状態を思い浮かべても分かり易いかもしれません。同じフルドローという静力学的仕事をするにも、三角形が大きい方がより以上の筋肉が作業に参加しているのです。一直線になることはちょうどスタンスの基本と同じように、骨が軸となり筋肉参加を最小限に抑え、弓の強さや体重を効率良く支えることなのです。 |

|

|

| 1978年全米選手権(90m)。ダレル5度目の全米制覇。これだけのオープン(開いた)スタンスをとっても、上半身はウィリアムスやワードと同じ「正十字」でエイミングしている。 |

| |

| 天才でも無視出来ない基本がある |

| ストレートスタンスの場合、先に述べたスタンスの基本に加えてアーチャーは左右のつま先を結んだ線の延長上にエイミングしているターゲットの中心を置く必要があります。この時、実はあと2つのチェックポイントがあることを忘れてはいけません。つま先を結んだ線がゴールドに向くのに加えて、腰骨を結んだ線がゴールドであり、肩を結んだ線もゴールドなのです。この3本の線が平行になり、かつ矢筋が通ることで平面的な理想のフルドローが完成するわけです。 |

| では、オープンスタンスやクローズドスタンスといったストレート以外のスタンスの場合、基本やチェックポイントは存在しないのかというと、ここでも必ず守らなければならない基本があります。これはオープンスタンスのダレルも当然厳守しています。どんな立ち方であっても、つま先を結んだ線と腰骨を結んだ線は平行であり、肩を結んだ線はいつでも必ずゴールドに向くのです。オープンスタンスを例にとれば上半身はストレートで、腰を含めた下半身全体を捻ってオープンにするということです。だからこそ、ダレルもリックも上半身を見る限りはストレートであり正十字に見えるのです。そして腰から下は完全に開いているというわけです。 |

| よく初心者の中には、スタンスをオープンにとりながらそれにあわせて腰を結んだ線も肩を結んだ線も同じように開いてしまっている人がいます。これでは三角形が大きく安定したフルドローとはいえません。またこれとは少し違いますがアヴェレージアーチャーでオープンスタンスにとりながら、そして肩を結んだ線は真っ直ぐゴールドを捕えているにもかかわらず、腰を結んだ線が上半身のそれに近いという人をよく見掛けます。スタンス(つま先)だけがオープンで膝から上はストレートというアーチャーです。実は一見間違ってはいないように見えるこのフォームも、基本から外れることでオープンスタンスのメリットが半減しているのです。 |

|

|

| ジョン・ウィリアムス 1978年全米選手権。つま先がゴールドに向くだけでなく、他の2本の線も真っ直ぐゴールドをとらえ、シューティングライン上にラインと直角に「壁」が建っている。 |

| |

| バックテンションの謎とひとつの解答 |

| ダレルのスタンスの意味とオープンスタンスのメリットを知るためには「バックテンション」の謎について話しておく必要があります。“Back Tention”日本語に直訳すれば「背中の緊張」とでもなるのでしょうか。多分、日本の多くのアーチャーがこの言葉を初めて耳にしたのは1976年11月、マッキニー初来日の時であり、何か重要なものであるかのように感じだしたのは1978年11月、ダレル初来日で我々の目前に未知の世界であった1300点台の記録をはじめて披露してくれて以降のことです。「どうしたらそんなに当たるんですか?」の質問に対し、彼らは一応に「Back Tention」という耳慣れない単語をその解答の中に使ったのです。もしあの時、コンセントレーションやバランス、リラックスといった言葉だけで語ってくれればまだ理解のしようもあったのですが、バックテンションだけがあの時もそして現在も日本のマニュアルには載っていないし一般的な言葉ではないのです。このことがバックテンションに何か僕らの知らない凄い秘密が隠されているかのように勝手に思い込ませる結果を招いてしまったのです。しかしもっと不思議なことがあります。それは10年以上経過した現在も、日本人はこの言葉の実体を把握してはいないこと、そしてその謎が一向に解消されないというのに記録は向上し日本のアーチャーは誰一人として困ってはいないという現実です。 |

|

| 1978年ダレル初来日。名古屋、森林公園での記録会ではいとも簡単に1307点で優勝。 |

| バックテンションの謎を知るには、日本のアーチェリーのバックボーンとして和弓の存在があることを理解する必要があります。現在の全日本アーチェリー連盟がFITA(国際アーチェリー連盟)に正式加盟したのは1969年。しかしそれ以前の1958年から全日本弓道連盟が日本を代表しその権利を持っていたのです。それが譲渡される決断がなされたのは1967年第24回アマースフォート世界選手権への和弓選手の和弓での参加と当然の結果としての惨敗がきっかけでした。この背景がアーチェリー(洋弓)において「正十字」や「矢筋」といった言葉だけでなく、例えば「離れ」(リリース)や「とり掛け」(フック)「残身」(フォロースロー)といった日本古来の伝統文化であるところの弓道(和弓)からきている言葉を一般化させています。そしてこのことは単に使われる言葉だけではなく、初心者に対し展開される指導方法にも影響は多く見られます。 |

| このように和弓の存在を無視して「日本のアーチェリー」を語ることは出来ないばかりか、何にも増してこれだけの短期間でアーチェリーが日本国内で発展普及し、世界にも通用するレベルにまで達したことはそれを証明するものです。 |

| だからもしあの当時この単語を直訳ではなく、そして多少意味は違っても「背中の緊張」ではなく、例えば「脇を張る」であったり「矢筋を通す」などと訳していればこんなにも悩むことはなかったはずです。なぜならこういった言葉はマニュアルのどこかを探せば見つかるし、あるいは他のものに置き換えて理解も出来たからです。 |

| では日本のマニュアルに載っていない「バックテンション」とは何でしょう。1981年9月、マッキニーが来日した時、北海道大学教育学部の西薗秀嗣先生を中心としたグループの筋電図を中心とした実験に一緒に参加した際の報告があります。(北海道大学教育学部紀要1984,33) この中に次のような考察の記述が載っているのでまず紹介します。 |

| |

|

(前略)トップアーチャーでは、初期の上腕部の緊張は少なく、ドローイン

グに入り肩・背部への緊張が増加し、押し手側と引き手側で均等な活動水準

にあるのが特徴的である。また、体幹部でもとりわけ亀井で均等な緊張が認

められる。これらはシューティングの合理的な筋活動と考えられ、体幹部

(背部)の諸筋の強い緊張が肩関節の固定に強く作用し、上肢の緊張をむし

ろ軽度にして押し手と引き手の協応動作を微妙にコントロールしているとみ

ることが出来よう。(中略)日米のトップアーチャー間で放電パターンに多

少の相違が認められた。亀井は射形が典型的な正十字型であり、全体的にバ

ランスよく筋活動が高まっているのに対し、マッキニーではオープンスタン

スのため、上体の捻転がみられ、僧帽筋の右側の活動がやや高い。しかし、

全体的な体幹・背部の筋緊張は強く亢進しており、いわゆる「バックテンシ

ョン」として、マッキニー特有の技術と考えられ、上体の安定性を支えるも

のといえよう。(後略) |

|

|

| 北海道大学での測定(1981年)。現在においても、実は客観的事実において多くの謎が残されている。 |

| |

| これがいわゆる客観的事実です。そして実をいうと僕自身20年以上アーチェリーをしていて「バックテンション」を感じたことがないのです。確かに報告の中でもマッキニーとの比較としてこの言葉を引用していないのも事実ですが、ともかく主観的事実として僕は「背中の緊張」をほとんど感じません。 |

| その場で座ってみてください。椅子にでも、正座でも結構です。そしてストレートの状態(両肩、両腰の線が平行)でフルドローで弓を構える格好をしてみてください。次にそこから序々に腰は動かさず両肩だけを右に旋回させていきます。すると多分45度を過ぎたあたりから右肩の付け根あたりに緊張(痛さと理解してもいいかもしれません)を感じてくるはずです。簡単にいってしまえば、これが主観的事実としてのバックテンションと思えばいいでしょう。この感覚はストレートスタンスよりオープンスタンスの方がつかみ易く、それもスタンスの基本を守って45度を越えるようなオープンにした時、より明確に感じて来ます。彼らはこの緊張を「手掛かり」としてコンセントレーションしクリッカーを鳴らそうというのです。これこそがダレルがオープンスタンス、それも単にストレートではないというだけでなく45度を越えるようなオープンにしている理由です。 |

|

| 主観的事実としての「バックテンション」とは、アーチャーにとってのシューティングの「手掛かり」にしかすぎない。 |

| しかし、このような極端なオープンスタンスをとるアーチャーは日本には極めて少ないのもまた事実であり、実行するのも簡単なことではありません。オープンスタンスはストレートスタンスに比べ押し手の肩を逃がし、引き手の肘を甘くし、三角形を大きくし易い状態にあります。この問題が克服出来てこそはじめてオープンスタンスのメリットが生まれてきます。しかしそれが出来るからといって、僕はオープンスタンスが最良のスタンスの形態とは考えていません。なぜならバックテンションが謎のままでも記録の向上が続いてきたように、バックテンションという主観的事実が必須の条件とは思わないからです。現にそれを証明するかのように、ダレルしか知らない世界にやっと到達した韓国のアーチャー達は決してオープンスタンスではなく、我々が昔から目指している正十字にストレートスタンスでシュートしています。それはバックテンション以外にもシューティングの「手掛かり」が存在するということです。 |

|

| 1976年、全日本選手権

優勝(70m)。 1976年モントリオールオリンピック銀メダル 道永

宏、1977年キャンベラ世界選手権2位 亀井

孝。現在までの日本のターゲットにおける最高順位であり、「正十字」。 |

![]()