| ダレルの赤い靴下 |

| ダレルの唯一人間的なことといえば、やはり赤い靴下でしょう。あれはいつのベガスシュートだったか覚えていないのですが、試合当日、トロピカーナのインドア会場に現れたダレルがいつもの赤い靴下を履いていませんでした。前にも後にも、彼が赤い靴下を履かずに試合に臨むのを僕はこの時初めて目撃しました。当然その理由を聞いてみたのですが、彼は一言「忘れたよ」と答えただけでした。そしてこの日ダレルは敗北し、次の試合ではまたいつものように赤い靴下を履いていました。 |

| メンタルコントロールというと、すごく難しいテクニックのように捕らえがちです。しかしそれは自分自身を励まし、高め、そして落ち着かせる「心の支え」にすぎません。日本的な縁起を担ぐというような行為も、これに含まれます。ダレルが試合でいつも赤い靴下を履いているのは、それが「心のリラックス」を獲得する手段にほかならないからです。 |

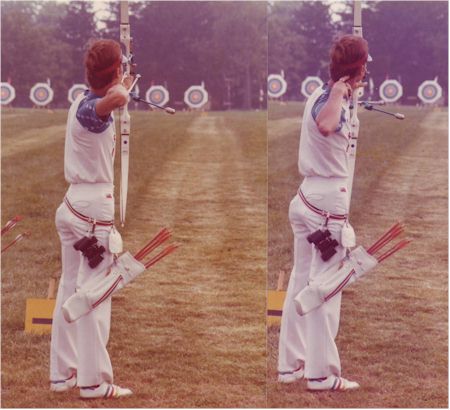

1979年、全米選手権(90m)。チャンピオンと初心者の違いは、プレッシャーの有無や大小ではなく、それを乗り越えようとする努力とその能力の違いである。 |

| これに関連して「アイデンティティ」という言葉があります。日本語では自己同一性や主体性と訳されていますが、これもチャンピオンにはなくてはならない要素です。例えば、ダレルとマッキニーは時代を共にするチャンピオンですが、彼らはみごとに同じ弓具は使いません。マッキニーが初めて世界チャンピオンになったのは1977年キャンベラ、それまで世界はダレル一人のものでした。いくらマッキニーが望み、努力してもダレルは不動でした。それがやっとのことでダレルを破りチャンピオンとなったのです。この時を振り返ってマッキニーは、「それまで自分はいつも2番であり1番はダレルだった。何をしても自分はダレルのコピーでしかなかった。」と、この試合前にダレルと違うメーカーの弓に変えた意味と初勝利の理由を話しています。ここからマッキニーの時代は始まり、ダレルの独走はストップしたのです。この時からダレルはマッキニーを単なるライバルではなく、学ぶ対象としても考えるようになりました。 |

| ダレルのシューティングフォームに初めて目に見える変化が現れたのが、翌年の1978年です。それまでずっと愛用してきたX7-2014をXX75-2114に変えるのに合わせて、シャフトを1インチ近く長くしました。それによって、それまでの引き手の少し甘いフルドローからマッキニーのような、矢筋を完全に通したフルドローに変えたのです。そして1979年のベルリン世界選手権では、最終日30m最終回までもつれ込んだデッドヒートの末、ダレルはマッキニーから前回2点差で失ったシルバーのトロフィーを奪還したのです。この時、ダレルは1975年以来使い慣れた彼のオリジナルとも呼べるスタイルのVバーを外し、マッキニースタイルと呼ばれるスタビライザーを初めて使っていたのです。 |

| 1983年以降、ダレルはずっとブルーの色をハンドルカラーとして使っています。マッキニーは一貫して、オレンジ色の弓を使います。これらの色がどう的中に結び付くかというと、それは単に彼らの好きな色という以外に意味はありません。本人にとっては、嫌な物を使ってシューティングを行うほど不快なことはありません。しかし周りから見た場合、今ではそのハンドルカラーを見ただけで、彼らのシューティングが頭に浮かぶほどに、存在感は大きいものです。 |

| 以前、ダレルのデヴュー当時から1977年まで、アメリカチームはオフィシャルユニフォームとして星条旗をデザインしたものを採用していました。チームがその着用を義務付けるのは国際試合に限っているのですが、ダレルだけはアメリカ国内におけるローカル試合においてもよくそれを着てシュートしています。それはダレルにとって義務感でも責任感でも強制でも、ましてや愛国心でもなく、単なる自己表現のひとつの手段であり、自分がアメリカを象徴する証しであるという、彼自身の自己主張にほかなりません。 |

1979年、全米選手権(50m)。ダレルは、普通のアーチャーがしないようなことを積極的にする。スコアボードを見たり、相手の的中を確認するような行動もそうである。ダレルにとって、自分へのプレッシャーはグッドシューティングへの原動力となる。(この年、マッキニーの2度目の優勝を許し、2位に終わる。) |

| 世界選手権でダレルやマッキニーと話すと、彼らは一様に「もし自分がここにくるために金銭的な個人負担を要求されるなら、多分参加しないだろう。」といいます。その発言の裏には、「アメリカが必要とするから参加するのであり、当然すべての負担は国がするべきである。自分は弓を射つだけだ。自分はアメリカの代表であり、アメリカそのものだ。」という論理です。 |

| チャンピオンにおけるアイデンティティとは、単なる自己顕示だけではなく、すべてにおける他との「差別化」であり、確固とした「オリジナリティの確立」です。それは自己のメンタルコントロールに加えて、周りへのプレッシャーをも意味します。そこに立つだけでチャンピオンの空間が生まれ、チャンピオンの世界が創られます。それはチャンピオンという肩書きに対し付加されるものではなく、チャンピオンとなる以前から彼ら自身が造り出し、守り育ててきたものにほかなりません。 |

|

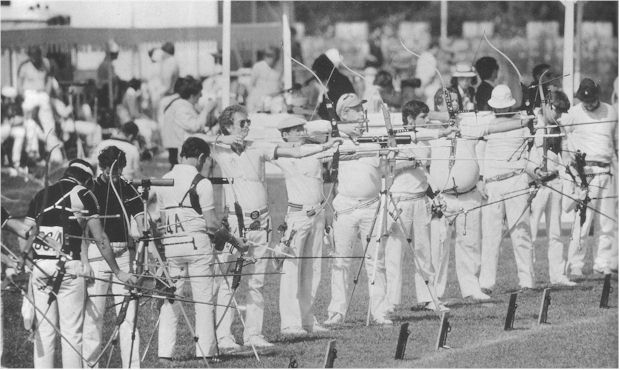

| 1985年、ソウル世界選手権(50m)。

1975年 インターラーケン 優勝

1977年 キャンベラ 4位

1979年 ベルリン 優勝

1981年 プンターラ 2位

1983年 ロサンゼルス 2位

と続いてきた世界選手権栄光の記録も、この大会8位と初めて入賞を逸した。 |

![]()